据法国《世界报》等多家媒体消息,法国哲学家、人类学家布鲁诺·拉图尔于当地时间10月8日晚间逝世,享年75岁。拉图尔以科学技术与社会相关研究著称,是STS巴黎学派的创办者。拉图尔曾获得2013年度霍尔堡

正文摘要:

据法国《世界报》等多家媒体消息,法国哲学家、人类学家布鲁诺·拉图尔于当地时间10月8日晚间逝世,享年75岁。拉图尔以科学技术与社会相关研究著称,是STS巴黎学派的创办者。拉图尔曾获得2013年度霍尔堡国际纪念奖,2021年度京都奖,他已经出版的中文译作包括《实验室生活:科学事实的建构过程》《科学在行动:怎样在社会中跟随科学家和工程师》《巴斯德的实验室》《我们从未现代过︰对称性人类学论集》 《自然的政治:如何把科学带入民主》等。争议始终伴随着拉图尔。拉图尔曾在不同的场合表达过对盖娅理论的欣赏。拉图尔还曾排演过一部名为《Gaia Global Circus》(盖娅全球马戏团“小馄饨皮”王子感谢网友的表情包 热究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

婺州谣︱这座浙中“小张家界”,为何被宋濂誉为“天地间秀绝之区”

在金华市浦江县,有一座“小张家界”,以“奇、险、旷、幽”享誉江南,有奇峰24座,大小景点120多处。明代大文豪宋濂称其为“天地间秀绝之区”。它就是国家AAAA级旅游景区仙华山。本期《婺州yao 》,让我们一起去感受金华市作协会员张顺学笔下灵秀动人、宛若仙境的仙华奇景。

《这座浙中“小张家界”,为何被宋濂誉为“天地间秀绝之区”》

作者:张顺学

谁能描摹你的傲俊容颜?谁能阐释你的翘指赞天?

仙华山,要看清你的样子,真难!木讷的我,搜肠刮肚也找不到精准的字词,来概括你,来灵动你。看来,只能套用“缘”来解读。

据权威专家考证,仙华山生于蛮荒大海,历经一亿五千万年的风雕水洗,坐落于八婺大地,擎领着浦江盆地,以“奇、险、旷、幽”称雄华夏。

戴瑞阳 摄

仙华山在方凤眼中是仙掌,其诗云:“轩娥遗瑞草,仙掌撑何年。”在吴莱眼中是莲是凤凰,其笔下有言:“如芙蓉翠莲,如彩凤腾霄。” 在宋濂眼中是奔腾的万马,是\”天地间秀绝之区\”,其在《东明山精舍壁记》题道:“浦江倚山为县,自仙华峰斜迤而东,若万马长趋,不复回顾。”

为了考证先贤们的鉴赏力,寻闲的我,或登顶看,或围着其绕圈圈,或查阅文史中有关资料。从东朝西望,仙华山如匹骆驼,主峰头岩像骆驼的头,起伏的群峰像骆驼的背,下垂的山岗像骆驼的尾;从南朝北望,如被八婺的托起神掌,或是被谪贬于吴越的金凤凰,头岩又像莲蓬,群峰像舒展的莲叶。从西朝东望,主峰宛如哮天犬,呼日唤月,呵护着浦江盆地;铺峰如玉笋,又如纤纤玉指,形似五指问天。从北朝南望,当天地空蓝时,它如头游弋的海狮;当乌云压顶时,它又变成呵护浙中的城堡;当风和日丽时,它活脱脱成了通幽的屏风把关的门神,拥浦江盆地入怀,放浦阳江这条蛟龙入海。从上往下看,仙华山如同吴越的头颅,昂仰不屈。从下往上看,头岩又像翘起的大拇指,列队的群峰像握掌的指关节。

戴瑞阳 摄

凌晨,我从景区的仙华胜景之门拾级而上,不出百步,见昭灵仙迹之门豁然洞开,人为的草坪如绿毯铺开,树花分侍两旁,如迎客的仪仗队。昭灵宫的左边有个山塘,雾气如薄纱翻飞,若隐若现的锦鲤摇头摆尾,右边松林成屏,百鸟散落于树梢枝头奏乐,还有倚立其间的试胆石、济公岩、情侣峰,以及被冠上北斗七星的奇石。

晌午,光梳林隙,燕剪湖面。我兜兜转转于峰林山道,一步一环顾,一顾一换帧,一帧一回忆,见石凳就坐坐,逢亭台便休憩。攀上头岩,岩巅就会将四围凌空,青天来盖,云朵来缀,绵延的群山来闹,极目可小吴越,极耳可闻钱塘江潮涌。在此触景生情处,可与友聊个仙华的古今,可与同道之人话个眼前之景,到底是道得还是道不得。

傍晚,夕阳收敛锋芒,奇峰倒进湖里。光线在林间平铺横穿,如同一把梭子,瞬间织出一幅幅变幻的锦绣华衣。倏然,一对山凤凰振羽起舞,如同两道白光晃花了我的眼,活脱脱给仙华锦衣绣上了点睛图案。此刻,鸟声鸣成一条溪,晚霞将群山上彩,将观赏者的闲心托举,将心底的遐想绽放。放眼东面,郑家坞的火车宛如佛歌,“空喈喈”地灌耳而来;放眼南面,山脚的浦江盆地好像一个巨碗,接着天灵岩的甘泉,酿着钱塘江的潮汐,盛着万年上山的稻谷,吹着江南第一家的大同古风;放眼西面,那轮夕阳翻着山岗,群峰染彩,山塘铺金,万木盛装;放眼北面,山外有山,揽四季可描四图:春风吹艳野樱花,夏阳烘染山叠翠,秋霜招摇金枫叶,冬雪融挂冰玉柱。静坐岩巅,候日落月升。夜幕一拉,黑魆魆的四围之山幽成高墙。放眼浦江盆地,路灯街灯串成长短不一的龙灯,势同群龙赛舞,分不清天上人间。此刻,以天上的皎月为轴心,转幻出天上一个地上一个——两个星月齐辉。

戴瑞阳 摄

夜半,或峰托月盘,幽暗的四围,反光处尽是满地的碎银散落在青石上。风雨合奏时,兽影匿迹,风哨在丛林间此起彼伏,鼓点在巉岩处上下翻飞;银装素裹时,仙华和金坑岭水库如同两面混沌镜,照出大地的雪白,天穹的宁静,沧桑的过往。

启明,我三上斗鸡岩,站在斗鸡岩上遥望,在茫茫的云海中,一轮红日喷薄而上。此刻的仙华山如匹天马,披着黄金甲,驰骋于云海之上,又如诺亚方舟,航行于缥缈大海,还如风筝,翻飞于崇山峻岭,傲视着八婺大地,翱翔于八荒星宇。在云海的烘托之下,蓬莱仙岛仿佛飞迁于此,慕名前来的各路神仙好像聚此开坛论道。

现在,我喜欢一个人独自围着你转,看你,如同翻阅地理、生物、天文、生活、人生、人性、生命、宗教、人文等百科全书,从你身上,悟出了人分为两种,一种是物我相忘,一种是物我相恋。上苍眷顾,蓦然发现你的基因密码就藏在昭灵宫,如果把你比作一座文城的话,昭灵宫就是你的文胆就是你的天一阁。

据史料记载,1201年,江南大旱,浦江首当其冲,知县莫若拙三步一拜来此祈雨。礼毕,乌云迅速罩住仙华山。顷刻,吴越普降甘雨。1203年正月,宋宁宗赦赐“昭灵宫”。1602年,知县须之彦予以重修扩建,为三进十四间,并增修文昌阁、山门和莫、须二公祠。我们今天所见的昭灵宫,为1993年重建。

对眼仙华山,也许是上苍的安排,你用屹立不倒的形象挺拔着我的最后一块傲骨,而我用善感想象赋予你的千姿百面。我们每次都有相见欢的感觉,有说不完的话,商讨不完的问题。

戴瑞阳 摄

昭灵宫的“宫”,为什么不叫“寺”“庙”“观”,或称“庵”“刹”“祠”?宫乃帝王神仙住所。我蓦然偶得,哦,原来是当地百姓的心中还有一个未解开的结,那就是期待传说中的元修肚子里的那个“王子”来住,或是期待这方水土出个贵人,且那贵人的级别很高,非“皇”即“帝”,非“神”即“圣”。

当今,浦江人习惯将仙华山说成是儒释道一统的圣山。有人就会追问,曾云游于此的东皋心越高僧,为什么不在此建寺立庙?我想,他深得“舍”的真谛,被仙华山的道教文化震得蒙圈了,为避喧宾夺主之嫌,大概率是恪守先来后到的信条吧。那又为何没有代表儒家文化的,譬如像岳麓一样的书院?这个问题我回答不了,只能含糊其辞,也许它被搬到山脚的月泉书院了吧,也许它被搬到江南第一家了吧,也许它早就植进每一位浦江人的心中,即无院胜有院。为此,好追根溯源的我,不再怀疑上山是人间最早的文明村落,不再怀疑元修的钟情与独居慧眼,不再怀疑马良的神笔遗落于浦江。

戴瑞阳 摄

再次来到昭灵宫,暮色已重,四围如铁,我推亮手电筒,光只爬丈远,这极像我们个体的探知,照亮的地方极其有限,在弥天的黑夜里近乎可以忽略不计。铺开文稿,见文字如蚂蚁似的僵躺在白纸上,我提笔号令它们,想对它们进行新的排列组合,却感笔重如山,指令歧义。

弦月撕开夜幕。在“仙姑女圣”的壁画前,我竟无厘头地梦起意识的起源。我们好像被某种神秘力量牵引,顿悟你我乃同类,皆由一大堆原子构成。区别是,你活的年龄将以数十亿年计,而我只能以数十年计。可喜的是,多年以后,我将化为烟尘,可以试想,烟,融进云雾,会一直萦绕着你;尘,飘落为泥,最终与你融为一体。

因为人啊,谁也逃不脱盲人摸象的魔咒,这如同探险仙华山峰腰处的通海洞,里面堵与窄叠加,长与深相彰,虚与实相融,险与奇幻化。我很想走通它,吻到海,触摸你最柔软的深处,然后,赤裸相对,像个孩儿,哭个够,笑个够。

起风了,黑魆魆的山林摇着头,好像用不服在追问:“世上来过这么多人,难道真的没有一个人破过这个这个魔咒?”为回答这个问题,你扳着手指,娓娓道来,从盘古、女娲、炎黄数起,一路数着中华文脉的伟人。数着数着,当数到明朝的心学宗师王阳明时,我的心咯噔了一下,感觉这雷人不简单,他好像破了这个盲人摸象的魔咒,依着他的说法,只要“致良知,知行合一”,人人皆可为圣人。

一语开窍懵懂人。哈哈!原来不信邪的人都有圣人的潜质。对他的话,我是不是可以这样解读:社会的进步,一定要靠后来人不断地反复地修正或推翻前人的真理。

夜深了,我泪眼朦胧地拜别了仙华山。

值班编辑:朱浙萍

值班主编:杜羽丰

布鲁诺·拉图尔:我们从未现代过|逝者

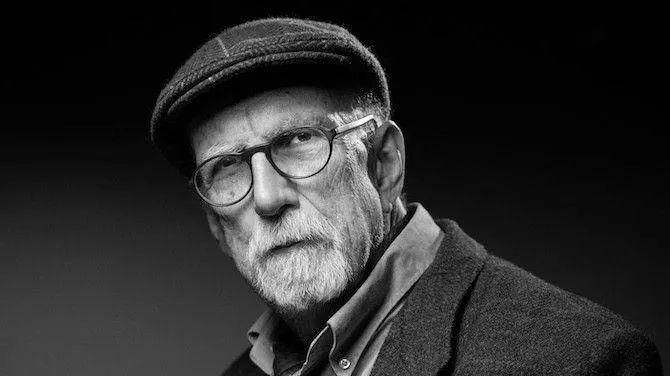

据法国《世界报》等多家媒体消息,法国哲学家、人类学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)于当地时间10月8日晚间逝世,享年75岁。

布鲁诺·拉图尔(1947-2022),法国哲学家、人类学家。

拉图尔以科学技术与社会(STS)相关研究著称,是STS巴黎学派的创办者。研究领域横跨人文社科多个重要领域,影响力波及科学史、艺术史、哲学、人类学、地理学、文学等。法国《世界报》在讣闻中评价他为“这一代最重要的法国知识分子之一”,此前,他也曾被美国《纽约时报》称作“在世最重要的哲学家”。

拉图尔曾获得2013年度霍尔堡国际纪念奖,2021年度京都奖,他已经出版的中文译作包括《实验室生活:科学事实的建构过程》《科学在行动:怎样在社会中跟随科学家和工程师》《巴斯德的实验室》《我们从未现代过︰对称性人类学论集》 《自然的政治:如何把科学带入民主》等。

拉图尔出生于1947年,他的家族是一家著名葡萄酒酿造企业的所有者,拉图尔曾说,家族培育葡萄园的经历,让他很早就开始思考人类对自然环境影响的问题。学生时代的拉图尔痴迷于哲学,本科时期,拉图尔对哲学中的认识论产生了浓厚的兴趣。这门有关“人类的知识何以可能”的学问直接关系到拉图尔未来的重要事业:我们应该如何看待科学?它是一种独立于其他领域的纯粹认知事业,还是一种由诸多条件所支撑的具体实践过程?

1975年,拉图尔在法国图尔大学获得哲学博士学位,后又在科特迪瓦接受了人类学培训。1982年至2006年间,他任教于巴黎高等矿业学校的创新社会学研究中心,之后又成为巴黎政治大学组织社会学研究中心教授以及媒体实验室主任,直至2017年从学校退休。1979年,拉图尔和伍尔加共同撰写了《实验室生活》,本书也被认为是STS学科的奠基之作,它试图挑战人们既有的对科学的“迷信”——即科学家可以通过一套独立的方法得到一种绝对客观的知识。

拉图尔试图强调科学研究的社会建构作用,即科学“事实”生成于一个网络之中,依赖研究机构、人类实践的支撑。这种观点在学界并不受欢迎。在2018年接受美国《纽约时报杂志》访谈时,拉图尔曾提及1996年夏天的一次亲身经历,在那次国际人类学会议上,拉图尔被一位心理学家“鼓起勇气问道”:“你相信现实吗?”突如其来的问题让拉图尔意识到在许多学者眼中,自己对科学的见解依旧显得“激进”。

争议始终伴随着拉图尔。在20世纪90年代中期的“科学战争”中,科学“现实主义者”与“社会建构主义者”交锋,物理学家艾伦·索卡尔即对拉图尔等的理论展开过激烈批评。不过在拉图尔看来,比起当下正发生的一切,20世纪90年代的事情“仅仅能被视为一种论争”,而并非“战争”。他在2017年时曾表示,有些针对他的批评是荒谬的,他并非一个后现代相对主义者,也不是反科学论者,相反,他一直试图唤起人们对科学的严肃态度。而相比于20世纪90年代的论争,“当下的我们确实在科学领域处于战争状态……这场战争由大型公司和一些否认气候变化的科学家们共同发起”。

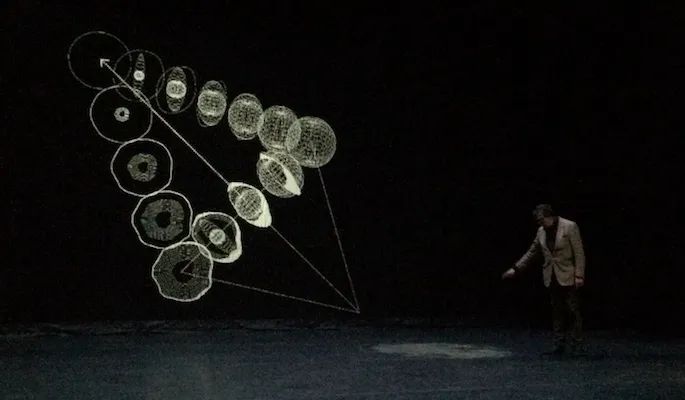

布鲁诺·拉图尔的“地球三部曲”演讲表演(lecture performance)。图片来自拉图尔个人网站。

近些年来,随着全球疫情的发生,极端气候现象频率的增加,人们对生态与气候问题的关注热情开始回暖。气候领域是科学与社会交汇之处,也是各类阴谋论层出不穷之地。在一个被称作正在经历“后真相”的世界中,拉图尔的理论时常被用作支持一种科学虚无主义的论调。不过,“后真相”或者说“另类事实”的崛起可能恰恰佐证了拉图尔的洞察力——当我们考察一种科学陈述时,它本身的真实性可能不如“建构”它的条件重要。在2018年出版的《脚踏实地》(Down To Earth)中,拉图尔严肃反驳了自己的学说与“后真相”政治之间的关联,并进而强调科学家与媒体合作,使得科学运作过程透明化的重要性。

在《脚踏实地》这本书中,拉图尔还重申了他对气候问题的看法。作为著名的行动者网络理论(ANT)的主要开创者之一,拉图尔始终在质疑一种现代的认识论,它试图割裂自然和社会,认为它们在不同的领域独立运作。但实质上,它们密不可分,“微波炉、牛和酸雨,既不是纯自然的产物,也不是纯社会的产物,而是人与非人元素的复杂交织”。这种思想贯穿至他对环境与生态问题的看法上。2019年拉图尔在接受采访时提到,我们需要停止将自然“视为完全独立与静态的事物”,并学会理解人类与其他主体之间的相互依赖。当被问及这是否是将“政治问题”转化为“知识问题”时,拉图尔回答:“‘为人类的短期利益而行事’,这并非一种‘自然而然’的政治观念,它由一个巨大的系统来生产和强加给人们。所以观念问题在其中是很重要的问题”。

拉图尔对生态环境问题的看法也被认为带有“盖娅主义”的色彩,这一点尤其明显地体现在他对新冠疫情的发声中。由科学家拉伍洛克等提出的盖娅理论认为地球是一个有自主意识的有机体,生命体和非生命体之间相互协调,共同维系有机体的运转。作为“难以被界定的公共知识分子”,自新冠病毒开始传播后,拉图尔积极地介入公共讨论。在英国《卫报》的文章中,拉图尔提到,新冠病毒是“一场巨大的全球性灾难,也是一次巨大的实验,它不像战争或地震那样来自外部,而是来自于我们体内——我们必须习惯于与它们共同生活”。他还提到,人类现在需要反思的不仅是要微调我们的生产系统,而是要全面反思一种以经济生产为主的思考框架。“大流行向我们表明,经济生产仅仅是一种非常狭窄和有限的安排生活的方式”。

2021年的《封锁之后》(After Lockdown)是拉图尔生前出版的最后一本书,他在书中展望了一个“后疫情”世界将走向何方。

拉图尔曾在不同的场合表达过对盖娅理论的欣赏。2017年,被Science问及退休后的计划时,他曾表示希望结合实验室和实地工作,继续观察地球地表的生态,尤其是运用“拉伍洛克的分析方法”,与不同领域的研究人员交谈,探讨如何使地球作为一个自我调节的系统发挥作用。拉图尔还曾排演过一部名为《Gaia Global Circus》(盖娅全球马戏团)的戏剧,试图借助这种艺术形式让人们反思自身与地球环境的分离现状。

《我们从未现代过》被认为是拉图尔最重要的代表作之一,拉图尔在书中比较集中地批判了现代-前现代、主体-客体、自然-文化、人类-非人类等二元范畴,并试图弥合这些裂痕。经出版社授权,我们摘编了拉图尔专门为中国读者所写的中译本序言《从科学的世界步入研究的世界》以飨读者,也以此作为对逝者的纪念。

科学与社会:无法分割的两者

在过去的一个半世纪里,科学与社会的关系发生了很大的变化。若要清晰地表述这种变化,我发现最合适的一句话就是,我们已经从科学(Science)转向了研究(Research)。科学意味着确定性;而研究则充满了不确定性。科学是冷冰冰的、直线型的、中立的;研究则是热烈的、复杂的,并且充满冒险。科学意欲终结人们反复无常的争论;研究则只能为争论平添更多的争论。科学总是试图尽可能地摆脱意识形态、激情和情感的桎梏,从而产生出客观性;研究则以此为平台,以便能使其考察对象通行于世。

不幸的是,目前所有的仅仅是科学哲学,而没有研究哲学(Philosophy of Research)。在公众的心灵之中,存在着诸多的表述、陈词滥调,他们将之视为理解科学及其神话的途径,然而,人们却并未付出努力从而使研究成为常识的一部分。如果人们在150年前所创立的那个学会是为了促进科学发展的话,那么也十分有必要来考察一下研究促进会(an Association for the Advancement of Research)将是何等模样,它又将导致社会在本质上发生何等变化。

《我们从未现代过》,布鲁诺·拉图尔著,刘鹏 等译,拜德雅|上海文艺出版社2022年4月。

我们绝不可以将科学和社会先行分割而后定义之,它们依赖于同样的基础:它们就像是由同样的“制度”所界定的两个力量分支一样。如果你对此种“力量分割”做出改变,那么你必须立刻改变你对科学之所是以及社会之所能为的观点。

或许,这是自科学产生以来,所出现的最大变化。在与文化的其他部分发生关系的方式上,科学和研究有着完全不同的表现。在第一种模型中,社会就像是桃子那柔软的果肉,而科学则是其坚硬的果核。科学为社会所包围,社会在本质上也异于科学方法之内在的运行方式:社会可以拒绝或者接受科学的成果,也可以对其实践结果表现敌意抑或是友善之情,但是,一方面是科学结构的硬核,另一方面却是其语境(对一种自治的科学而言,它所能做的也只是减缓或者加快其发展速度),这两者之间并无直接联系。一句陈词滥调道破所有天机:在此处的宫殿之中,伽利略在安置自由落体的命运,而在彼处的宫殿里,王子、红衣主教和哲学家们则在讨论人类灵魂的宿命。

科学扩散其结果、道德规范、方法的唯一方式,就是通过教育从而使自己在普通大众中得到普及。在当时,由于年轻的美国对科学并不友好,因此,人们在第一时间创立了这一伟大的学会。时至今日,要在研究与我们犹犹豫豫所称谓的“社会”之间确立联系,将是一件完全不同的事情。

要说明这一点,一个例子就已足够。1997年12月初,由法国肌肉萎缩治疗协会(the French Association for the Treatment of Muscular Distrophy,AFM)召集的一个病人群体,通过电视活动(一个冗长的慈善节目)为其慈善事业募集到8000万美元的慈善基金。这种能够导致肌肉障碍的疾病,其病因在基因,因此,到目前为止,该协会在分子生物学领域投入了大量的资金。然而,令众多法国科学团体大跌眼镜的是,这一慈善基金对人类基因组这一基础研究的资助一度超过了法国政府的投入。在这一基金的资助下,科学家们发展出某些原创性的方法来描绘染色体的图谱,而且他们进展得如此之快、如此之深入,因此,他们在《自然》杂志上发表了染色体的第一组图谱——他们自诩该成果甚至令美国人都大吃一惊!接着,在完成了这些工作之后,他们解散了自己所建立的用以描绘染色体图谱的实验室,从而倾其全力投入对基因治疗的探索,即便这是一条漫漫无期的冒险之路。

法国肌肉萎缩治疗协会所在的那栋建筑物(位于巴黎南部的宜维[Ivry])的自身结构,就表明了将科学与外在社会相隔离这一隐喻的局限:第一层是病区,有坐着轮椅的病人;第二层是实验室;第三层是管理部门;到处都是下一期募捐节目的海报和来访的捐赠者。科学在何处?社会又在何处?现在,它们被纠缠到一起,永远都难以再分开。太超乎寻常了,病人们竟然利用基因决定论(在很多领域,这都被作为增强自然之决定论意味的一种方法)作为获得额外自由的工具。

正如最近某些迹象表明的,在很多其他的疾病领域,诸多的决定都是由病人、病人的家庭及其代表共同做出的,他们与某些具有新定位的科学共同体保持了紧密的联系:现在,病人们制定了他们自己的科学政策,仿佛这已成为例行公事。在这些例子中,社会的角色已经全然不同于其在传统模型中的模样。病人们不再苦等着科学一点一点地进入其日常生活,这种苦等意味着,对于疾病治疗方向的科学进步,他们除了接受与拒绝外,别无选择。他们不再企盼着基因、病毒或者疫苗能够将他们的主观苦楚转变为客观决定。他们根据自身之需,接管了疾病的确诊工作以及科学政策的调整工作;他们绝对不会再指望科学能够提供确定性,他们接受了自己所必须共同承担的研究风险。毫无疑问,“病人”一词从未包含如此多的行动和如此少的忍耐!

布鲁诺·拉图尔。

科学或许已经死了,但是研究却将永存!

如何才能最好地表达出研究与社会之间的这一新政呢?在我看来,“集体实验”的观念至少可以帮助我们理解其当下的精神实质。

美国科学促进会创立之初,在科学家——当时这还是个新词——的心目中,科学应该一点一点地解决大多数的社会弊病。因此,人们也就认为科学可以消灭贫穷、迷信以及人类的其他蠢行。至少可以说,科学越是进步,人类的生活也就越好。对现代性的渴望——凭借着这种渴望,人们狂热地献身于科学事业——便可归因于这种绝对的确定性:存在一个时间箭矢,它非常清晰地将人类黑暗的过去(在此处,激情和客观性混杂而居)与一个更加光明的未来(在彼处,人性不会再将事实与价值、客观性与主观性混淆起来)区分开来。对永无止境的现代化(就像是一种永无止境的神话一样)的坚信,成为大多数科学家惊人力量的源泉,而且,这种现代化能够将人类陈腐的过去与开化的未来截然分开。

试图缩小荣耀的先辈与我辈之间的距离是毫无用处的。在一个半世纪之后,世易而时移!谁还会再相信对科学的这样一种纯粹的召唤——而且,就此而言,永无止境的前沿又在哪里?可以肯定的是,社会的科学化已经产生出诸多美妙的废墟,但这绝不是一个更好的社会。

布鲁诺·拉图尔“地球三部曲”的演讲表演(lecture performance)。图片来自拉图尔个人网站。

不过,我们必须小心谨慎,以免曲解在期望与现实之间那不断扩大的裂缝。很多人都说,科学的美梦已经破碎了,现代化已是油尽灯枯,原先所认定的良善之所现在则充满弊诟,时间的箭矢也绝不再指向进步性:面向下一个世纪的,与其说是一条康庄大道,倒不如说是一盘意大利面。甚至可以说,科学“没有未来”。科学应该被暴露于阳光之下、应该被彻底地揭露无遗,就如同被人类历史上这一最强的腐蚀剂所摧毁的一切幻想一样。上帝死后,人类开始从理性起飞。

对于这一巨变,我的解释是截然不同的,因为我从我们在那一卑微的“科学论”领域里所做的田野工作中得到了些许启发。科学或许已经死了,但是研究却将永存!我相信,仍然存在着一个“时间的箭矢”,但是,它以一种新的方式区分了过去与将来。在过去,物与人纠缠在一起;在将来,它们将以一种无以复加的方式更加纠缠在一起!

举例来说,没有人会相信生态学争论会渐行渐止,直到不再有人关心环境的程度。与科学家和政治家一样,实践者亦不指望科学来简化其生活的网络——相反,他们倒希望研究能够增加在其集体生活中必须面对的实体的数量。

正是在这一关键时刻,“集体实验”的观念体现出它全部的分量。多年以来,欧洲人的生活与一种所谓的“疯牛病”交织在一起。对于那些与流行病学、非常规蛋白质、兽医监管、肉类的追踪管理、行业立法等相关的科学问题,人们盼望其进步,但从未有人想一劳永逸地将“科学事实”从“意识形态”“品味”和“价值”的社会语境中剥离出来。相反,人们盼望着出现一些意想不到的结果,不管这些结果对由肉类、部长、骨头、蛋白质、病毒和食用牛所组成的复杂网络会产生什么影响!

这就是最大的改变之处。科学已不再步入一个混沌的社会之中,接着为之制定秩序、简化其组分、终结其争论。它根本就没有进入社会,而只是为构成集体实验的其他所有组分增加了一些新内容(就如那美妙而又出人意料的朊病毒,它为普鲁兹奈[Pruziner]赢得了诺贝尔奖)。尽管科学家们对此持保留意见,但是他们却从未终止过政治:他们为集体过程加入了新的成分。在那些代表了人类及其需求的代言人之外,他们新加入了那些代表了——我该如何称呼之呢?——非人类及其需求的代言人。

布鲁诺·拉图尔的“地球三部曲”的演讲表演(lecture performance)。

一个学科越是与其他领域相涉,这个学科就越好

当实体的规模被考虑在内并与至高之善发生冲突时,这种纠缠甚至更加强烈。在《科学》杂志最近的一篇评论文章中,科学家们以墨西哥暖流的名义声称,由于大西洋含盐量的变化,墨西哥暖流正面临消失的危险。这样一篇文章就是我正在试图界定的研究与社会之间的新政的一个典型例子:一个非常巨大的新实体进入集体实验,也被增加到那构成人类与非人类之共同社会的组分的名单之中。除了朊病毒之外,又加入了墨西哥暖流!诸如此类的杂志每周都将大量的新实体加入人类的交往之中,那又有谁会希望我们与它们相分离呢?现在,只有一件比死亡和税收更加确定的事情,那就是,相比过去而言,将来会有更多此类奇怪的野兽。

尽管有点后知之明,但我们现在仍然明白了,到如今依然被视为科学发展之阻力的“社会”的定义方式,从一开始就是一个拙思劣想。自始至终,人们一直都是在削弱科学主张之真理性和确定性的意义上来使用“社会的”这一形容词的——如果人们说,一个结果是“社会建构的”,这就是说,它是错误的,至少从科学的角度来看确实如此。科学与社会之间的这场你死我活的角力,不再是人们的唯一选择。现在,出现了另外一种选择。对科学那古老的口号——一个学科越是独立,这个学科就越好——而言,现在,与之相反,我们提出了一个更加现实的行动呼吁:一个科学学科越是与其他领域相涉,这个学科就越好。

当然如此,这也就意味着,我们不得不改造我们的认识论,不得不调整我们的政治制度,不得不颠覆社会科学的定义方式。伽利略在他那昏暗的狱房中独自喃喃自语:“不过,它是在运动!”;之前在京都(Kyoto)所召开的一次会议中,在同一所宫殿的同一个房间里,各国的政府首脑、说客和科学家们济济一堂,共同讨论地球该何去何从。如果我们比较这两个例子,就知道科学和研究之间的差别了。

2021年,布鲁诺·拉图尔被授予有“日本诺贝尔奖”之称的京都奖。图片来自于拉图尔个人网站。

现在,科学家可以进行选择了:要么继续坚持一种理想科学的观念,这与19世纪中期的境况相适应;要么向我们所有人、向大众(hoi polloi)阐述一种理想研究的观念,这更与当下我们所有人都深涉其中的集体实验相适应。

自科学革命以降,所有的罪恶都有充分的时间从门户洞开的潘多拉之盒中逃出。只有一件东西被留在盒内:希望。现在,或许是从中收获希望的时候了。

导语部分参考链接:

1. Living Green while Locking Down? Bruno Latour on COVID-19 Lockdowns in the Midst of the Climate Crisis

2. Bruno Latour: \’This is a global catastrophe that has come from within\’

3. Bruno Latour, the Post-Truth Philosopher, Mounts a Defense of Science

4. Bruno Latour, a veteran of the ‘science wars,\’ has a new mission

原文作者/布鲁诺·拉图尔

导语撰文/刘亚光

编辑/李永博

导语校对/王心

婚姻学堂

婚姻学堂